Mit Martin Kaufhold: Heute beschäftigen uns mit dem absoluten Tiefpunkt des deutschen Mittelalters. Dem nackten Chaos. Ein Kaiserreich ohne Kaiser. Der letzte glanzvolle Stauferkaiser Friedrich II. war 1245 vom Papst abgesetzt worden. 5 Jahre später starb Friedrich II. in Süditalien. Damit endete unsere letzte Folge.

Jetzt mussten die deutschen Fürsten einen neuen König wählen und konnten sich aber nicht einigen. 23 Jahre lang. Sie waren zu verstritten und haben es 23 Jahre nicht auf die Reihe gekriegt. Fast ein Vierteljahrhundert hatte das Deutsche Reich keinen Kaiser und keinen König, der wirklich was zu sagen hatte. „Interregnum“ also „Zwischenregierungszeit“ wird diese Periode genannt.

Keiner sorgte für Recht und Ordnung. Fehden brachen aus, Raubritter machten das Land unsicher. Eine Phase von Stagnation, Chaos und Anarchie. Wieder aufgebaute Burgruinen am Mittelrhein, wie die Burg Sooeck oder die Burg Reichenstein erinnern an die Zollburgen am Rhein.

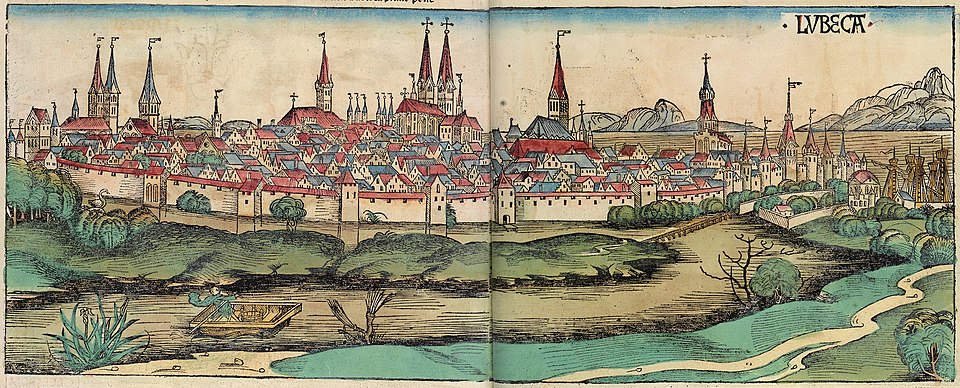

Aber stimmt die Erzählung vom Chaos wirklich? Oder war es ganz anders? Vielleicht gab es gar kein Machtvakuum? Vielleicht kam man ganz gut ohne einen König aus? Für die aufstrebende Schicht der Bürger und Kaufleute bot diese Zeit bislang ungekannte Entwicklungschancen.Die Städte wurden selbstbewußter. Stadträte gründeten sich und schlossen Bündnisse mit anderen Städten gegen Zölle und für sichere Handelswege. Im Norden entwickelte sich langsam die Hanse. Der (bürgerliche) Handelsverband dominierte Jahrzehnte später den Wirtschaftsraum in Ost- und Nordsee.

Noch heute prägt die Silhouette der Marienkirche die Hansestadt Lübeck. Die Hafenstadt war der Nukleus der Hanse während des Interregnums:

Dieses Bild aus der Schedelschen Weltchronik von 1493 ist zwar rund 200 Jahre später entstanden, dokumentiert aber die prächtige Handelsstadt, die in der Phase der Selbstermächtigung während des Interregnums, ihren Ursprung hat.

Für die Königswahl hatte sich inzwischen aus der Runde der Großen des Reiches ein kleiner erlauchter Kreis von Königswählern herausgebildet. Die Kurfüsten. Die „kürten“ den neuen König. Diese Ämter bildeten die absolute Elite im Reich.

Die sieben Königswähler setzten sich aus drei geistlichen und vier weltlichen Herrschern zusammen. Die drei geistlichen waren die rheinischen Erzbischöfe von Mainz, Köln und Trier.

Die vier weltlichen Herrscherwaren: der Herzog von Sachsen, der Markgraf von Brandenburg, der Pfalzgraf von Rhein und – das kommt jetzt vielleicht etwas überraschend – der König von Böhmen. Ja, auch das Königreich Böhmen gehörte zum Heiligen Römischen Reich.

Man kann nicht sagen, dass die Kurfürsten gar keinen König gewählt hätten. Im Gegenteil: Weil sich die Sieben nicht einigen konnten, wählten sie gleich mehrere.

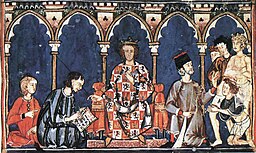

Die eine Hälfte der Kurfürsten wählte den Bruder des englischen Königs Richard von Cornwall zum römisch-deutschen König. Richard war reich, ein erfahrener Feldherr und Diplomat, aber er sprach kein Deutsch. Die andere Hälfte der Kurfürsten bestimmte den König von Kastilien, also Nordspanien, Alfons X. zum römisch-deutschen König. Der war ein sehr angesehener Philosoph und Wissenschaftler, aber knapp bei Kasse: Er hatte kein Geld, um sein neues deutsches Königreich jemals zu besuchen. Beide hatten ein das gleiche Ziel: Sie wollten Kaiser werden.

Oben: Richard Earl of Cornwall, Graf von Poitou sowie römisch-deutscher König.

Unten: Der Konkurrent: Alfons X. König von Kastilien und Leon und auch König des Heiligen Römischen Reiches.

In der Podcastepisode spreche ich mit Martin Kaufhold, Professor für mittelalterliche Geschichte an der Uni Augsburg, über diese herrscherlose Zeit. Chaos oder Neuanfang?