Mit Barbara Schock-Werner: Der Grundstein des Doms wurde in politisch chaotischen Zeiten gelegt. Mitten im Interregnum, der herrscherlosen Zeit, wollten die Kölner das größte Gebäude der Christenheit bauen.

In Frankreich war ein Baustil in Mode gekommen, der das Prinzip der dicken dunklen Wände durch eine neuartige Architektur ersetzte. Wändflächen bestanden jetzt aus großdimensionierten Fenstern, die den Kirchenraum in buntes Licht tauchten. Die Spitzbogenarchitektur verbesserte die Statik und gab den Baumeistern die Freiheit, die Gesamtkonstruktion des Gotteshauses als Skelett aus Pfeilern, Streben und Spitzbögen zu bauen. Statt Außenwänden setzten sie bunte Fenster ein, die mit den Sonnenstrahlen spielen.

Die Grablege der französischen Könige, die Abtei Saint-Denis in Paris, gilt als Gründungsbau der Gotik. Es brauchte ein ganzes Jahrhundert, bis dieser Stil in Deutschland ankam. Die Elisabethkirche in Marburg und die Liebfrauenkirche in Trier sind die ersten gotischen Hallenkirchen, die in Deutschland geweiht wurden. Viele andere waren zu dieser Zeit im Bau oder Umbau: Der Magdeburger Dom, die Lübecker Marienkirche, der Bremer Dom, das Freiburger Münster, das Straßburger Münster, der Halberstädter Dom und natürlich der Dom in Köln, der eine der größten gotischen Kathedralen der Welt werden sollte.

Am Beginn der Geschichte des Kölner Doms steht sein erster Dombaumeister: Meister Gerhard. Über sein Leben vor dem Kölner Dom weiß man so gut wie nichts. Höchstwahrscheinlich hat er in Frankreich die damals neuen gotischen Bauten gesehen. Vielleicht hat er auch bei dem Bau der Kathedrale von Amiens mitgearbeitet. Jedenfalls war er der Kopf hinter dem Jahrtausendprojekt. Möglicherweise ist er im Scheitelpunkt der Achskapelle abgebildet.

Erst ein halbes Jahrhundert später fertigte ein Nachfolger von Meister Gerhard den Fassadenplan F an. Auf 11 zusammengesetzten Pergamentbögen ist die damals geplante Westfassade des Kölner Doms maßstabsgetreu aufgezeichnet. 4 Meter hoch und 1,66 breit hängt er noch heute in der Johanneskapelle neben dem Beichtstuhl. Allerdings durch einen grünen Vorhang vor Licht geschützt.

Die Steine kamen aus dem heutigen Siebengebirge. Von Steinbrüchen im Drachenfels wurden sie über den Rhein nach Köln geschippert. Dort wurde dann jeder einzelne von den Steinmetzen nach den Vorgaben des Dombaumeisters bearbeitet. Der Dombaumeister brauchte also nicht nur eine Vision fürs Ganze, sondern musste bis in Detail genaue Vorstellungen haben. Dazu kommt noch die Gesamtorganisation einer solchen Baustelle.

Das Fundament ist teilweise völlig überdimensioniert. Es reicht bis 16 Meter tief in die Erde. Ein Zeichen für das Sicherheitsdenken Meister Gerhards, der sich mit einer Mischung aus Genialität und Versuch und Irrtum an dieses Jahrtausendprojekt wagte.

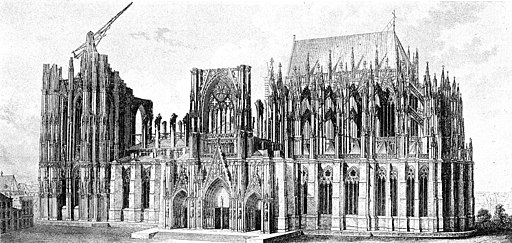

Der Baufortschritt des Kölner Doms war in den ersten 100 Jahren enorm. 29 Jahre nach der Grundsteinlegung wurde der Altar von Albertus Magnus im Jahr 1277 gesegnet. 1322 war der Bau des Hochchores, also des Altarraums mit dem Kapellenkranz drumherum und den großen bunten Fensterflächen vollendet. Aber damit stand nur der östliche Teil. Das eigentliche Kirchenschiff und die Westfassade mit dem beiden Türmen, wie wir sie heute kennen, existierten nur im Kopf des Dombaumeisters. Die Baugeschwindigkeit verringerte sich über die folgenden Jahrhunderte und 1520 wurde der Bau ganz eingestellt. 300 Jahre lang war der Dom eine sehenswerte Bauruine. Es ragten zwei markante Teilbauten in den Himmel. Der Hochchor, also das östliche Ende mit dem Altar, der schon 1329 fertig war. Und auf der anderen Seite war der Südturm bereits auf 56 Meter angewachsen. Auf ihm thronte ein mittelalterlicher Baukran, der für 300 Jahre das Wahrzeichen der Stadt Köln werden sollte.

Erst 1842 entschied man sich zum Weiterbau. Da war die Fertigstellung des Kölner Doms plötzlich eine Frage der nationalen Ehre.

Der Fertigbau erfolgte dann in einer Rekordgeschwindigkeit von 38 Jahren. Das war nur möglich, weil sich der Zentrale Dombauverein gegründet hatte, der von privaten Spenden finanziert wurde und bis heute wird.

Auch das ist eine Besonderheit: Der Kölner Dom gehört sich selbst. Weder das Erzbistum, noch die Stadt Köln, auch nicht Nordrhein-Westfalen oder der Bund sind Eigentümer. Der Kölner Dom gehört dem Domkapitel, also dem Domkloster. Und das Domkapitel ist bis heute auf die Unterstützung des zentralen Dombauvereins angewiesen. Und Sie Frau Schock-Werner sind die Vorsitzende des zentralen Dombauvereins.

Mit Barbara Schock-Werner spreche ich über das Bauen im Mittelalter, die Steinmetzbruderschaften und die Bedeutung des einzigen erhaltenen Fassandenplans aus dieser Zeit.