Mit Heiner Lück: Wir schreiben das Jahr 1232. Der letzte Stauferkaiser Friedrich II. bestätigte mit dem „Statut zu Gunsten der Fürsten“ den realen Machtverfall der zentralen Königs- und Kaisergewalt zugunsten der regionalen Fürsten. Bei jeder vorausgegangenen Königswahl hatten die Kandidaten für die Krone vorab so viele Wahlgeschenke an die Großen des Reiches ausgegeben, dass von der realen zentralen Macht nur noch wenig übrigblieb.

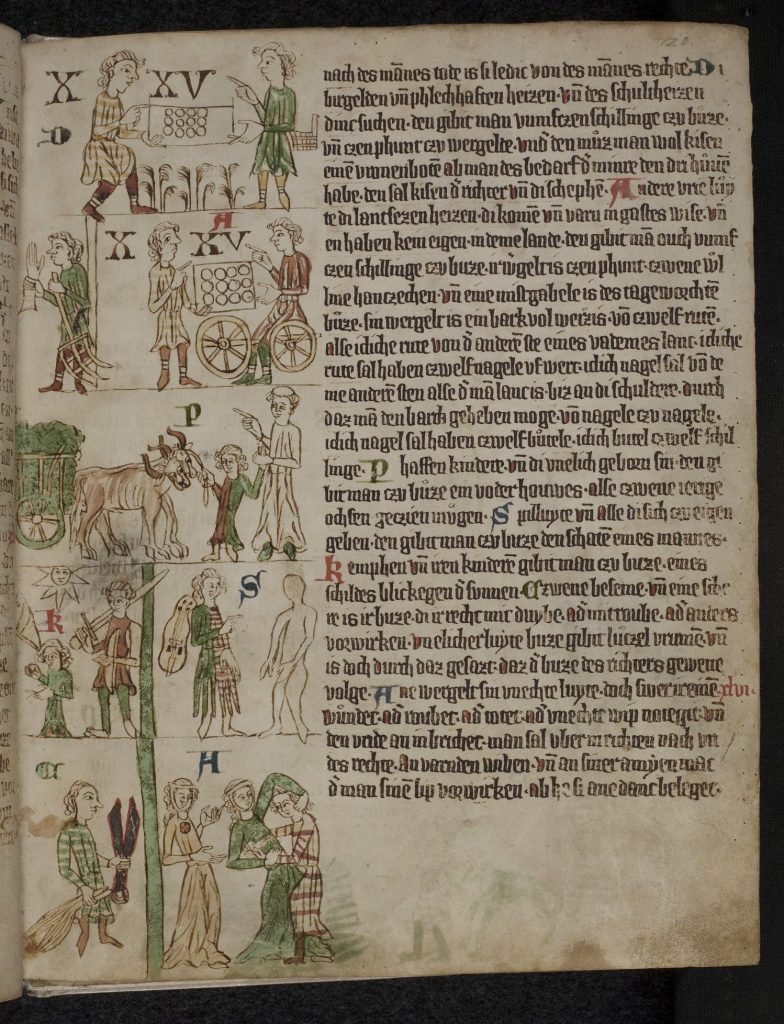

Zu den verbrieften Rechten der Fürsten gehörte das Recht Münzen zu prägen, Zölle zu erheben und Recht zu sprechen. Da lag es auf der Hand, dass sich so mancher Fürst fragte, welche Regeln haben wir denn überhaupt? Deshalb passt dieses erste Rechtsbuch so gut in die Zeit.

Dieses erste deutsche Rechtsbuch entfaltete eine enorm langfristige Wirkung. Teile des Sachsenspiegels bestimmten in manchen deutschen Regionen die Rechtsprechung 700 Jahre lang, bis er durch das BGB, unser heutiges Bürgerliches Gesetzbuch, abgelöst wurde. Noch immer finden sich im BGB Regelungen, die zuerst Eike von Repgow im Sachsenspiegel aufgeschrieben hat. Zum Beispiel, dass Spielschulden „Ehrenschulden“ sind. Glücksspielgewinne können bis heute nicht eingeklagt werden.

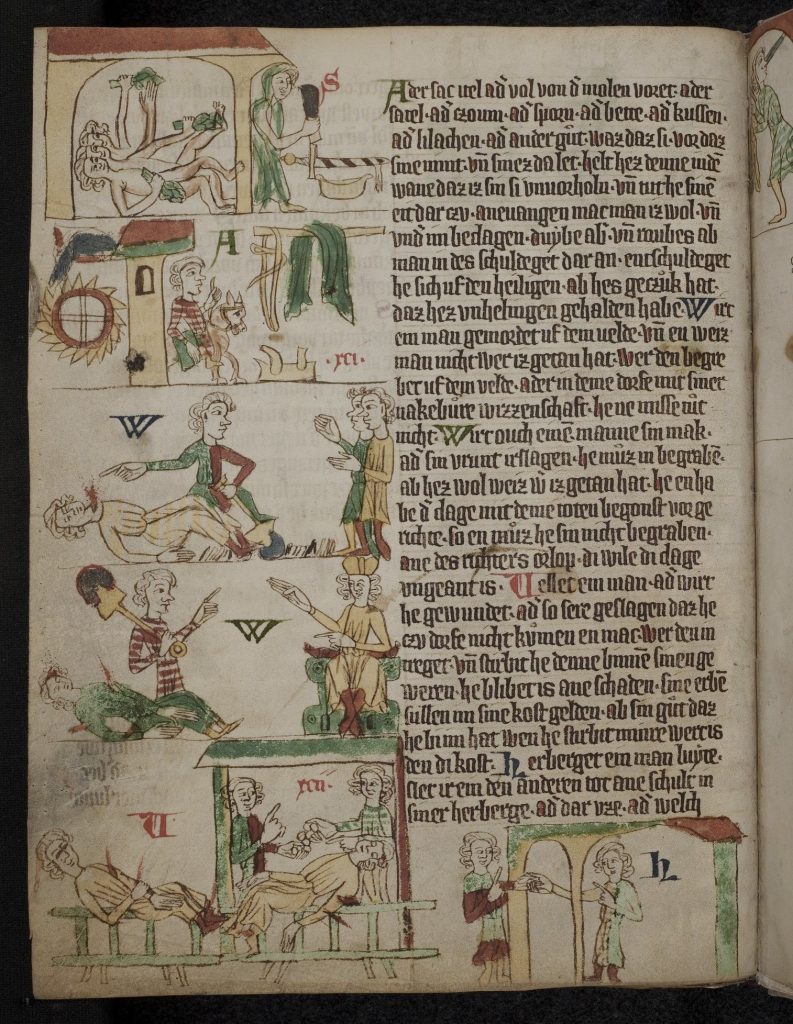

Sogar die „Verwechslung“ der Kleidungsstücke im Badehaus regelte der Sachsenspiegel. Es kam darauf an, ob es Absicht war oder nicht:

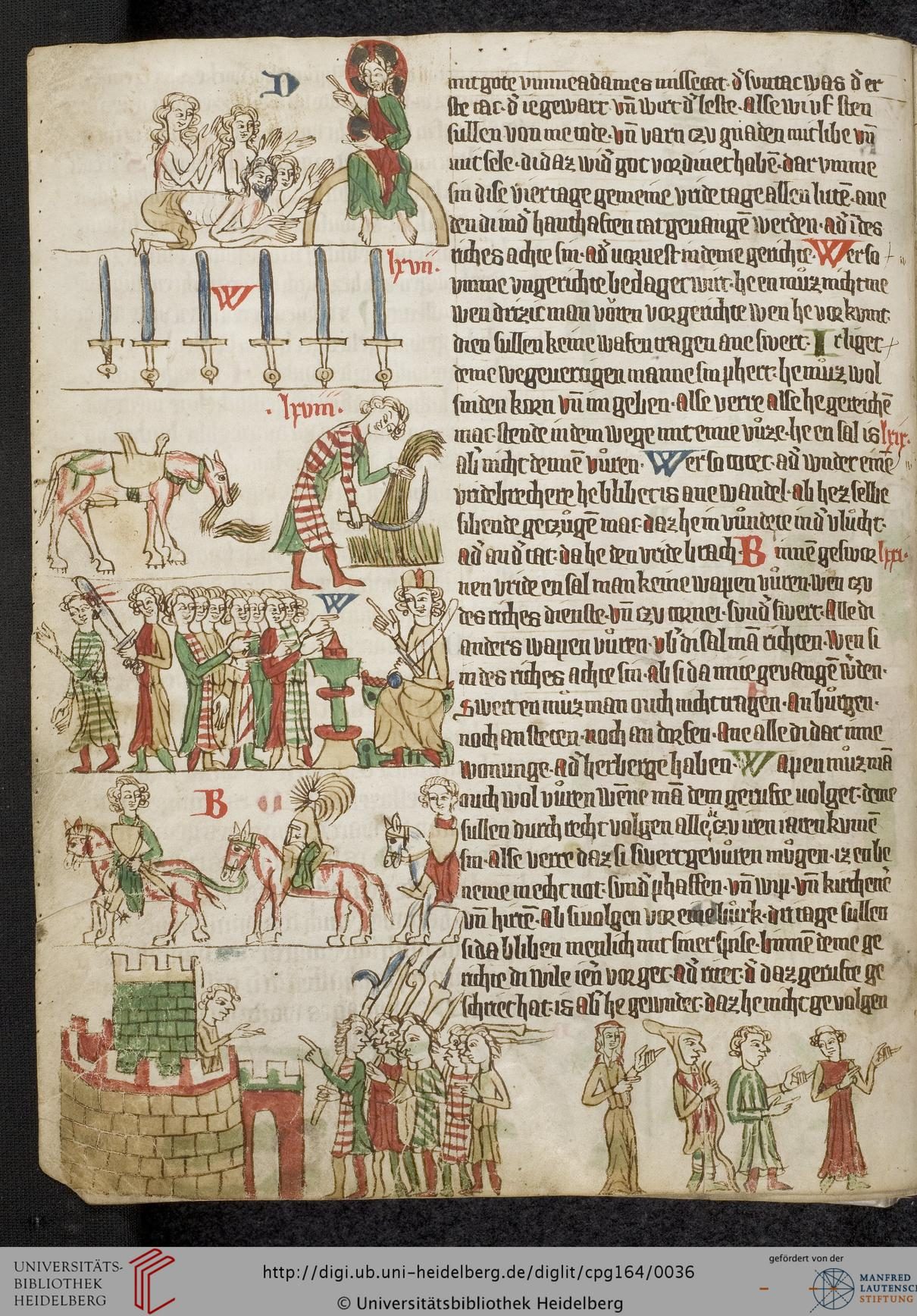

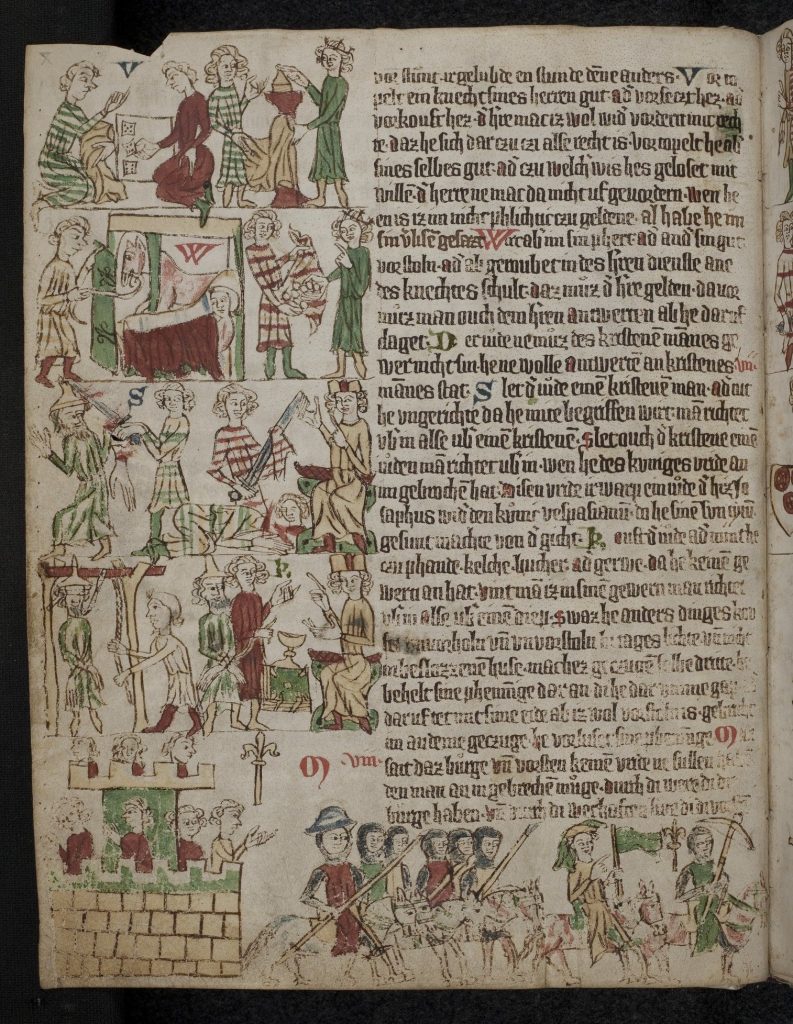

Der Heidelberger Sachsenspiegel ist die älteste der vier Bilderhandschriften und stammt aus dem Besitz von Ulrich Fugger. Hier sind die Spottbußen zu sehen, mit denen die unehrenhaften Opfer beziehungsweise deren Angehörige entschädigt werden.

Der Bruch des Landfriedens wurde mit dem Tode bestraft. Davon konnte man sich auch nicht freikaufen.

Über das erste deutsche Rechtsbuch spreche ich mit dem Juristen und Rechtshistoriker Heiner Lück von der Universität Halle.